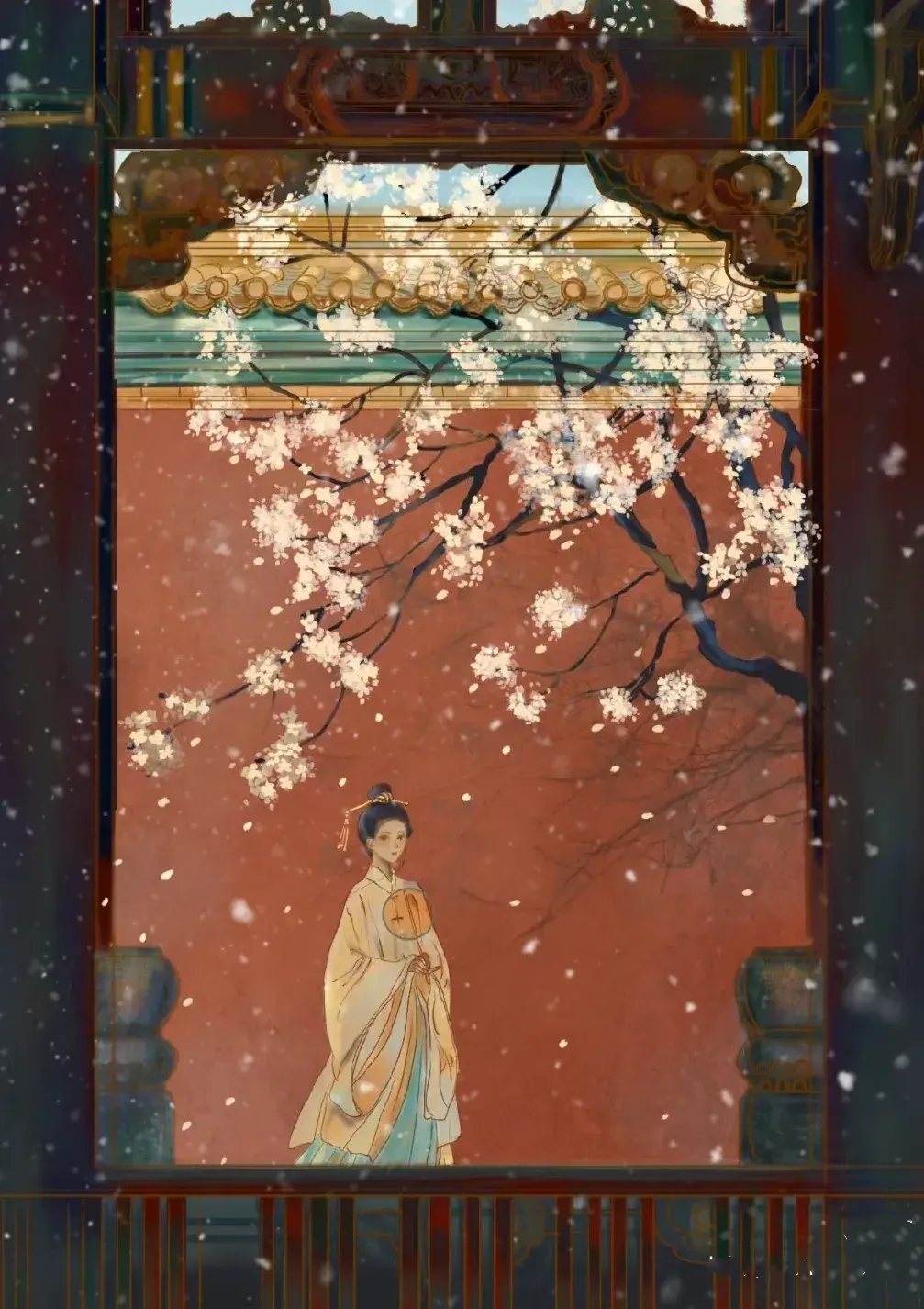

何时杖尔看南雪,我与梅花两白头(四首相思古诗)

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。寄言全盛红颜子,应怜半死白头翁。

刘希夷的这首《代悲白头翁》,可谓是家喻户晓,谁不曾青春年少,可谁又躲得过红颜易老。

可花落尚有花开之时,而人老就不复少年模样。在永恒的自然万物面前,人总是短暂而渺小。

不管韶华正好的洛阳红颜,还是人生暮年的白发老翁,都不过重复着盛衰无常,可怜相对老。

故而在古典诗词里,苍苍白发常与不同景物勾勒在一起,通过色彩搭配传递复杂的人生百味。

就像司空曙“雨中黄叶树,灯下白头人”,黄叶对白头,秋雨对孤灯,人世苍凉感扑面而来。

还如“他乡生白发,旧国见青山”,司空曙在青山依旧只是朱颜改里,尝尽战乱流离之苦。

而当白发与红花相对,一如武元衡“月惭红烛泪,花笑白头人”,又是一半明媚,一半忧伤。

这种白发与黄叶、青山还有红花的两两相对,属于不同颜色的对比,自然鲜明,极具感染力。

但当苍苍白发与寂寂白花这种相同颜色进行搭配渲染时,同样夺目,引人注目,情感加倍。

1

寻常百种花齐发,偏摘梨花与白人。

今日江头两三树,可怜和叶度残春。

—唐•元稹《离思五首·其五》

水晶帘外娟娟月,梨花枝上层层雪。

世人皆爱梨花,爱其洁白,爱其淡雅,常常与雪、月交织在一起,占断天下白,压尽人间花。

元稹也爱这梨花似雪,更曾折取梨花赠送给结发妻子韦丛,一个如梨花柔美又洁白的女子。

韦丛本是名门闺秀,父亲乃太子少保韦夏卿,加上是家中幼女,从小锦衣玉食,受尽宠爱。

可自从二十岁下嫁给元稹后,韦丛的生活里只剩绳床瓦灶、粗衣粝食,有时甚至挖野菜充饥。

可韦丛从不抱怨,与元稹相濡以沫,默默在背后勤俭持家、相夫教子,七年内连生五个儿女。

她是如此贤惠,宁可自己紧衣缩食,也不忍阻止元稹买酒,不惜拔下仅有的金钗换取酒钱。

这样的爱意,甚至带着几分宠溺,只可惜元稹无福享受,结婚七载后,韦丛因病撒手人寰。

悲痛不已的元稹想起昨日种种,满含愧疚与哀思,不由得慨叹曾经春日,偏摘梨花与白人。

这白人,是一生挚爱,是曾经沧海,就像这梨花似雪,占尽天下春,他以为谁都也无法替代。

这白人,也是愁满白头的元稹,只能在梨花对白头里寄托哀思,一树梨花落,一生相思雪。

彼时彼刻,元稹或许真的以为此生就像梨花落尽的残枝绿叶,断送一生憔悴,心中再无春意。

可他后来还是遇上了莺莺燕燕,薛涛、安仙嫔、裴淑和刘采春轮番登场,这风流迷了人眼。

这样的梨花共白头,倘若此生不换该有多好,可红颜易老人心意变,又有几人能笑共白发老。

人生只能且行且珍惜,就像武元衡送别故友时所言:孤云迢递恋沧洲,劝酒梨花对白头。

2

满园花菊郁金黄,中有孤丛色似霜。

还似今朝歌酒席,白头翁入少年场。

—唐•白居易《重阳席上赋白菊》

君埋泉下泥销骨,我寄人间雪满头。

当元稹故去九载,白居易想起这个此生辜负了许多女子却从未辜负他的风流故友,哀思绵绵。

黄泥销白骨,白雪对白头,这是怎样的催人心断人肠,让即将迈入古稀之年的乐天情何以堪。

早在元稹去世的两年前,白居易就以太子宾客分司的身份退守东都洛阳,无意于宦海沉浮。

本就疾病缠身,加上故友、小儿先后去世,白居易只想在饮酒作乐、诗词唱和里安度余生。

就像公元835年的重阳节,白居易与好友饮酒赏菊,黄花东篱下,白发秋风里,诗情尽付。

而乐天不愧是乐天,他关注的焦点不在于这满院菊黄,而是一簇簇菊黄掩映的一抹秋霜白。

这株洁白的菊花摇曳在满园金菊里,在乐天看来,就像白头翁入少年场,极具活力与情趣。

如此写来,这幅画面瞬间灵动起来,乐天不再是纯粹的观赏者,而与白菊同时成为画面主体。

此时人生暮年的白居易也如同进入少年所在的酒席,看似违和却自得其乐,充满青春意趣。

对于白菊与黄菊来说,只是颜色对比;对于乐天而言,是少年与暮年的年龄悬殊与人生差异。

可纵使其中有千差万别,这幅画面也不让人感觉苍凉,反而充满归来仍是少年的潇洒之态。

也只有这种乐天知命,他才能有幸逃过两个月后京城的甘露之变,免遭家破人亡的悲惨处境。

彼时独游香山寺的乐天惊闻甘露遭戮之事,忍不住慨叹:当君白首同归日,是我青山独往时。

如此以来,晚年的白居易在白发青山老里,彻底远离了血雨腥风,不失为一种智慧与清醒。

3

霜殒芦花泪湿衣,白头无复倚柴扉。

去年五月黄梅雨,曾典袈裟籴米归。

—宋•与恭《思母》

江水茫茫去不休,芦花如雪白人头。

清代诗人黄景仁曾精准捕芦花似雪的诗意与浪漫,可真正到了惨惨柴门风雪夜要辞别母亲的时候,他感受到的只有此时有子不如无的愧疚与伤感。

这种对母亲的深情,宋末诗僧与恭也曾在芦花白人头里体会,甚至更悲凉:子欲养而亲不待。

当秋霜浸满芦花,与恭的泪水也沾满衣裳,零落如雨。因为似雪芦花犹在,可满头白雪的母亲已不在人间。

再也没有一个人能像母亲独倚柴门外,翘首期盼他这个四处飘荡的游子早日归来,忧他冷暖。

与恭出家不久后,慈父见背,这世间独留老母与他血脉相连,可为了生计不得不远游在外。

纵使身处方外,与恭也不忘慈母养育之恩,时时接济母亲,宁可自己缺衣少食,也不让母亲挨饿受苦。

去年母亲健在的时候,与恭还在黄梅阴雨天里,典当了袈裟,获取了米粮,匆匆给母亲送来。

那个时候虽然一贫如洗,可人生尚有归途。如今母亲故去,他的生死冷暖,再也无人问津。

人生苦短,母亲本是连接与恭同这个尘世的最后一根绳,如今绳断了,这个尘世还有何留恋。

与恭只能满怀哀思,孤独地走在寂寂人生的漫天风雪里,逐步走向落了片白茫茫大地真干净。

如此芦花白头,是孺慕之情,而薛嵎的“何如醉醒寒江上,风卷芦花雪满头”尽显渔者闲情。

4

我与梅花有旧盟,即今白发未忘情。

不愁索笑无多子,惟恨相思太瘦生。

身世何曾怨空谷,风流正自合倾城。

增冰积雪行人少,试倩羁鸿为寄声。

—宋•陆游《梅花》

今朝若是同淋雪,此生也算共白头。

近些年刷爆全网的这句诗,不知让多少多情之人心有戚戚然,以为这就是最浪漫的告白。

殊不知这些情愫早在古人笔下涌动,甚至更唯美诗意,“何时杖尔看南雪,我与梅花两白头。”

清代诗人查冬荣还在诗里加上了梅花,让这份情意更加悠长高远,自带梅雪相映的高标逸韵。

而酷爱梅花的陆游早在梅花共白发里诉尽一生情,自言与梅花有前尘旧盟,此生前缘再续。

在他心里一直盛放着两种梅花,一种为国为民,“零落成泥碾作尘,只有香如故”,文人风骨也。

另一种则为情为爱,“城南小陌又逢春,只见梅花不见人”,直到白发苍苍也不忘那美人幽香。

她就是早就香消玉殒的唐婉,一个与曾与他琴瑟和鸣却被陆母拆散的薄命才女,此生白月光。

当年过半百的他看到冰天雪地里的憔悴梅花,陆游又禁不住把前尘往事回忆,相思瘦了谁。

这哪是梅花相思憔悴,分明是陆游为唐婉相思断魂。而这清减的神韵,宛如唐婉风流婉转、楚楚动人,盛放在幽幽空谷,也一生摇曳在陆游的寂寞心房里。

陆游何曾不与唐婉同淋梅雪,可终究没能且以深情共白头,只剩一个白发老翁独对一树梅雪。

这其中的阴差阳错令人唏嘘,令人惆怅,也令人惊醒:白头若是雪可替,世间何来伤心人。

终究,世事纷杂、人情翻覆,一路白首的爱情可遇不可求,很多人至死不知何处相思雪满头。

可正是因为稀少,才有无数人心向往之,在岁岁年年的为雪白头里,期待有美好与惊喜降临。

而此时读完花下白头诗句的朋友,不知哪一抹色彩组合能涌起些许情愫,想起旧时人与事。

不过莫要忘记,白发人人自老,青山处处还多。花开花落等闲视,人生自有归时。

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码