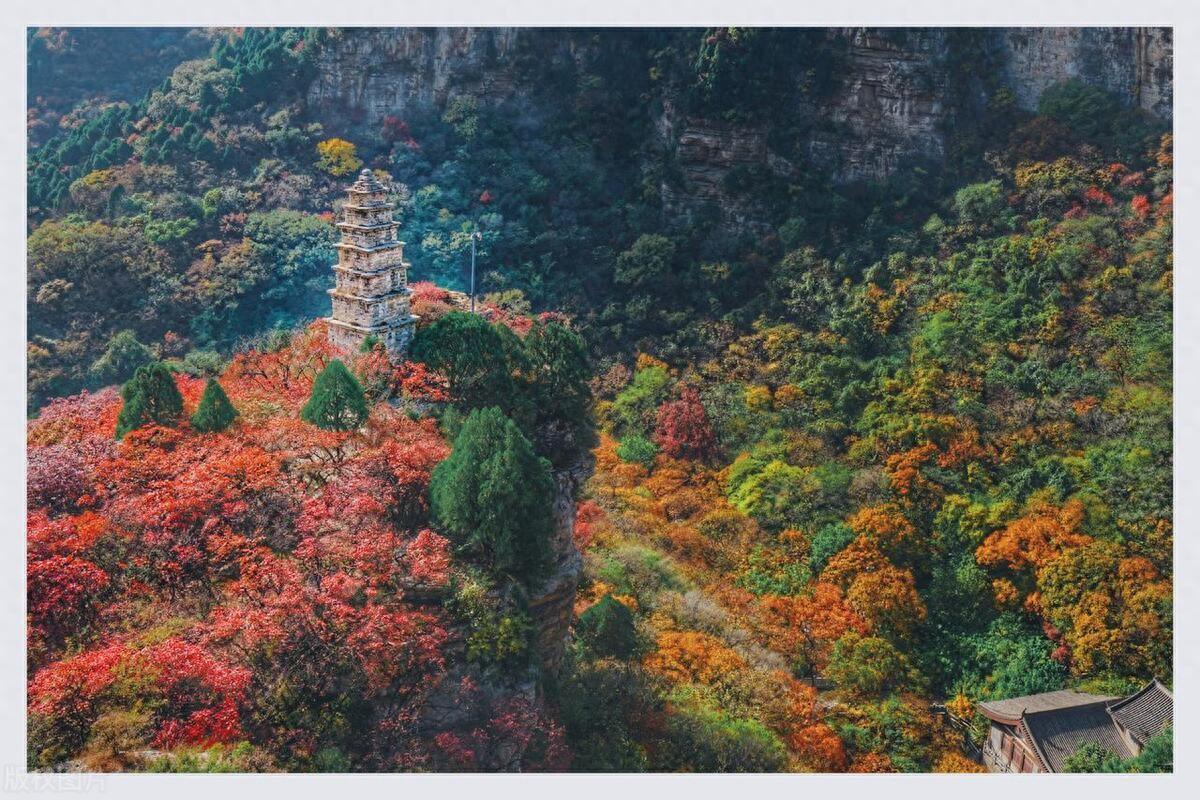

梧叶新黄柿叶红,更兼乌臼与丹枫(四首醉美秋叶诗词)

入了初冬,江南的山色才终于一日日斑斓起来。

正如杨万里的那首《秋山》中所写,“梧叶新黄柿叶红,更兼乌臼与丹枫”。

梧桐的叶子变成灿烂的金黄色,经霜的柿叶是绚丽的红,而满山的乌桕和枫树也红得似火,将深秋时节西湖边的群山装点得诗情画意。

1、梧叶

白居易《晚秋闲居》

地僻门深少送迎,披衣闲坐养幽情。

秋庭不扫携藤杖,闲蹋梧桐黄叶行。

金风细细,吹黄了梧桐的叶子,那些脆弱又华丽的叶片,象征这岁月之晚。

梧叶易坠,层层堆叠在道边,那种绚烂静美,是必须有着一定人生阅历的人才能品味。

白居易就是这样的人。晚年的他定居在洛阳履道里,过着养病半退休的生活。

他不再搅进朝堂之上的是非争斗,更不结交权贵,日常只与刘禹锡等几位老友相交。

他不让家仆过于频繁地打扫庭院,而是听任梧叶落下,阔大的叶片铺满地面。

手拄藤杖,脚踏枯叶,白居易懒散地披着外裳,慢慢地行走在金色的“地毯”上。

地处偏僻、门庭深邃,没有迎来送往的热闹,家中自然清幽安静。

耳边只有鞋底与落叶摩擦的窸窣声,仿佛是秋日最私密的低语。

梧桐的叶片阔大、颜色明丽,在万籁俱寂的夜晚,雨水点点滴滴打在梧叶上,声音会愈发明显。

因此诗词中的梧桐,大多出现在雨中或夜里。比如王昌龄的“金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜”,比如李清照的“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,比如温庭筠“梧桐树,三更雨,不道离情正苦”。

然而白居易笔下的梧桐落叶,却是难得的豁达。他虽然已经年老,却没有悲秋的酸辛,只有静听秋声的清逸闲适。

因为他知道,衰老与凋零都是自然的过程,是秋天的,也是人生的。

2、柿叶

唐·李益《诣红楼院寻广宣不遇留题》

柿叶翻红霜景秋,碧天如水倚红楼。

隔窗爱竹无人问,遣向邻房觅户钩。

柿叶经霜即红,一片红艳夺目,给秋日的园林增添了绚丽的色彩。

天空碧蓝澄澈,如水洗过一般明净,将红色楼宇衬托得更加巍峨壮丽。

蓝天、红叶、白霜、红楼,在高旷空阔的背景衬托下,愈发显得瑰丽绚烂。

而碧天、红楼“气势两相高”,更是创造出秋高气爽的寥廓境界,使秋日风光显得越发空阔高远。

广宣是唐代诗僧,红楼院则是皇家寺庙安国寺中的建筑,唐宪宗亲自赐他居住。

小楼掩映在柿树林间,柿叶的红与小楼的红相映生辉,满目的艳色点亮了诗人的眸子,令他连清雅的竹子都无瑕顾及,只想找邻居去借个长钩,找一找叶下有没有甜如蜜汁的柿子。

柿子是代表吉祥如意的福果,唐代长安市井中到处都种植着火晶柿子。从金秋到初冬,万物凋零、世界一片枯黄,柿叶和柿子的红,便成了最美的风景。

3、乌臼

杨万里《秋山二首·其一》

乌臼平生老染工,错将铁皂作猩红。

小枫一夜偷天酒,却倩孤松掩醉容。

乌臼,亦作“乌桕”,它的树冠高大优美,夏日开黄花,秋叶经霜而红,叶片是标准的菱形带着小尾尖。

随着时间的流逝,乌桕叶会从绿色变黄色,然后从黄到橙,最后变得红颜夺目,不下丹枫,故而陆游诗中有“乌桕赤于枫”之句。

有趣的是,这样鲜红的叶子,捣汁以后用来染布,染出来的却是深沉的黑色。

杨万里将乌桕树比作一位老染工,它经验丰富,却因为年岁高迈、老眼昏花,错把铁皂色当成了猩红,用它来染色结果南辕北辙。

乌桕是一种极美的树,夏日花开清新恬静,秋日红叶明映落霞,冬日叶子落干净了,却有另外一种美。

届时,无数雪白的乌桕子,挂在细瘦的枝条上,清简动人,如同白色的梅花般清雅出尘。

故而元代诗人黄镇成说“前村乌桕熟,疑是早梅花”,明末诗人施闰章也形容“乌桕叶残垂白子,参差早拟是梅花”。

乌桕树,也是一种极有用的树。叶子可染色,枝干可雕刻,种子“子外白穰,压取臼油,造蜡烛。子中仁,压取清油,燃灯极明,涂发变黑,又可入漆,可造纸用。”

一棵树,秋夏秋冬各有美好风景,从生到死都有其用,还有什么植物能比得上呢?

4、枫叶

杜牧《山行》

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

除了枫树和乌桕外,黄栌、槭树、栎树、榉树、豆梨等树也都是深秋红叶中的一部分。

然而如今一提到红叶,很多人第一反应就会想到枫树,大抵与杜牧这首诗脱不开干系。

那一片枫林,在寒上之巅、白云深处,沿着曲曲折折的石子路,经过稀稀疏疏的山野村落,才能找到它。

但是当你一眼看到它,眼中便不会再有其他的风景,因为那寒霜侵染的枫叶,比二月的春花还要红。

那是一种生机勃勃的热烈之美,在绚丽的晚霞和夕照中,显得格外动人,令人流连忘返。

“霜叶红于二月花”,未必是枫叶的颜色真的比春花更为鲜艳夺目,而是它更耐寒、更能经得起风霜的考验。

春日繁花似锦,夭桃秾李多姿多彩,无论什么样的色彩,在这样的季节中都不易突出。

而深秋时节,天高云淡,秋草萎黄、乔木深翠,在这样的背景下,枫林鲜明的红色当然是极其强烈的视觉冲击。

它如同静静燃烧的火焰,在生命的尾声,绽放出最绚烂的色彩。

人生亦是如此,经历风霜之后,不黯然枯萎、零落成泥,而是染就一身枫红、凌霜傲放,方才不负此行。

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码