心藏后凋节,岁有大寒知(两首大寒节气的青松古诗)

大寒是二十四节气的最后一个节气,寒气逆极、万物回春。

民间俗谚有云:“大寒到顶点,日后天渐暖。”

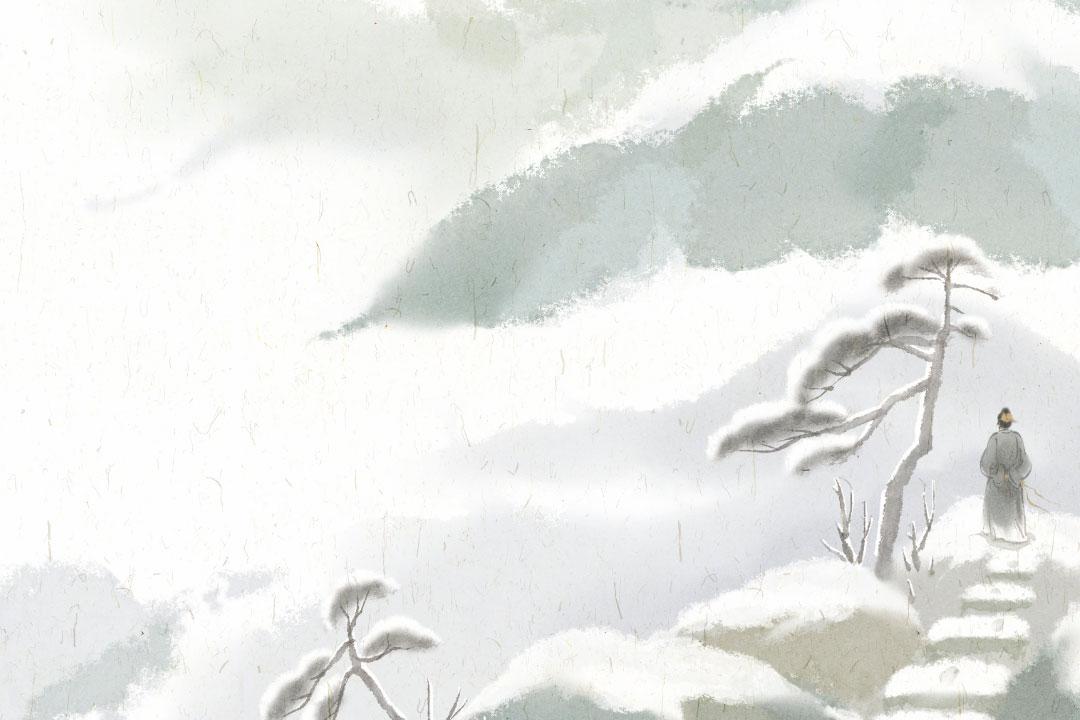

此时天寒地冻、积雪不化,是中国大部分地区一年中的最冷时期。

大江南北,悲风鸣树,寒野苍茫,寒气砭骨,天地间一片萧瑟景象。

唯有青松依然翠绿、生机盎然,傲立于霜雪之中,令人不禁想起孔子那句“岁寒,然后知松柏之后凋也”。

松树雄伟苍劲、经年不凋,是贞洁、坚韧的象征。

它是不畏严寒、无惧逆境的坚贞之木,亦是顽强生存的长寿之木。

正如白居易诗中描绘的那样,“岁暮满山雪,松色郁青苍。 彼如君子心,秉操贯冰霜。”

确实,在松树的身上,人们看到了君子穷且益坚、威武不屈的高尚品德,因此它也被列入“四君子”之一。

南朝范云写它“凌风知劲节,负雪见贞心”,陶渊明称它“凝霜殄异类,卓然见高枝”;

元稹说它“不肯作行伍,俱在尘土中”,宋之问赞它“百尺无寸枝,一生自孤直”。

今天,分享两首写在大寒之日的青松诗,一首以松喻人,赞尽君子之风,另一首以松赠别,写尽君子之心。

黄庭坚《岁寒知松柏》

松柏天生独,青青贯四时。

心藏后凋节,岁有大寒知。

惨淡冰霜晚,轮囷涧壑姿。

或容蝼蚁穴,未见斧斤迟。

摇落千秋静,婆娑万籁悲。

郑公扶贞观,已不见封彝。

黄庭坚笔下的松柏,四季常青、超然不群,傲然独立于草木凋零的寒冬。

他花费许多笔墨去描写松树的姿态、品格,实则落在尾句“郑公”之上,以松喻人,将两者高洁的形象合二为一。

“松柏天生独,青青贯四时”。

一个“独”字,不是写它孤独寂寞,更不是写它骄傲自私,而是写它的与众不同。

这种与众不同,在于它的颜色从春天青翠到冬天,这样贯穿四季、始终如一的色彩,是它天生的、独特的美丽。

“心藏后凋节,岁有大寒知”。

松树的心中藏着要比其他植物更晚凋零的节操和志向,但是寒风霜雪之后,群花与草木纷纷枯败零落,都没有见证的机会。唯有人们等到到一年之中的最后一个节气大寒时,才能真正知道它拥有这样的品格。

“惨淡冰霜晚,轮囷涧壑姿。”

岁暮天晚,冰霜覆盖天地,四野泛白、一片惨淡,山涧、深壑众松树青翠傲然的姿态极为鲜明。

囷(qūn),古代一种圆形的粮仓;轮囷,则是形容松树的松根盘旋缠绕的姿态。

“或容蝼蚁穴,未见斧斤迟。”

它能容得下蝼蚁在树根挖穴群聚,也不为斧斤未能“以时入山林”而懊恼。

黄庭坚的父亲黄庶,也有一首写松树的诗,黄庭坚这两句诗大约从他的“岂识雪霜心,但轻蝼蚁皮。中为栋梁用,莫叹斧斤迟”两联中脱略而出。

“斧斤”,泛指各类斧头。“斧斤以时入山林”出自《孟子·梁惠王上》,意思是按照季节砍伐树木。

诗人想要表达的意思大概是,松树没有被砍伐,并不是因为它没有用,它也不会为此而动摇。因为它的目的就是要成长为栋梁,不在乎被砍伐和使用的时间是早还是晚。

“摇落千秋静,婆娑万籁悲。”

摇落,指零落、凋残,引申为死亡;婆娑,形容草木在风中舞动的姿态。

就松树而言,大抵写的是它行将老朽之时,天地万物都为之静默无言,世间所有声响都带上了悲伤。

但结合最后一句,就很明显能看到,是以树之朽败,喻郑公的逝去,天下有识之士都为之哀痛、沉默。

“郑公扶贞观,已不见封彝。”

结尾才落到“人”上,前面所有写松树的美德,实际上都是在写“郑公”。

他和松树一样天生与众不同,一生都坚守着高尚的品格,从不曾因外物或人事改变自己的节操和志向。他不畏艰苦的环境,耐得住寂寞,容得下非议,在最困难的时候反而更凸显出不屈的意志。

贞观,是唐太宗的年号,那么这位“郑公”到底是谁呢?

有人说是郑国公魏徵,他性情刚直果敢,时常直言进谏,甚至不惜得罪皇帝。而“封彝”指的是封德彝,是一位在李渊和李世民父子间左右逢源的政客,为人“险诐”,风评不佳,与魏徵也曾有过龃龉。

也有人说郑公指的是东汉末年的大儒郑玄;“封”指封赏,“彝”为宗庙器具。这句诗写的是贞观二十一年(647年),唐太宗追封郑玄入二十二“先师”之列,配享孔庙。

两种解释有一定道理,且都能自圆其说,但结合二人的人生经历来看,魏徵的磨难主要在于丧乱和仕途风波,郑玄则更为符合诗中历经坎坷的形象。

东汉末年政治腐败,郑玄曾遭“***锢之祸”被囚禁13年之久,后来天下大乱他守节不仕,又经历了数年的颠沛流离。然而他始终精研经典、博稽六艺,孜孜不倦地研究儒家经典,后来在病重和临危之时,他还在注释《周易》。

另一首写在大寒节日当天的青松诗,是北宋一位冷门诗人邹浩的《留别兴安唐叟元老推官》:

风前火烈逢真玉,雪后大寒见老松。

携得此心归北去,与君无处不相逢。

从标题便可以看出,这是一首赠别诗。

“风前火烈逢真玉”,已是烈火熊熊,却还要风助火势,因为只有最猛烈的火,才能辨别出真正的玉。

这句诗可以参考白居易的“试玉要烧三日满”来读。东汉高诱注解《吕氏春秋》中的“钟山之玉”,称其“燔以炉炭,三日三夜,色泽不变”,意为只有产自钟山的真正美玉,才能在火炉中灼烧三天却不变色。

后人以钟山玉比喻君子的品格美好、坚贞,经得起考验。

“雪后大寒见老松”,大雪之后,天地冰寒,方能看到老松孤直苍翠的英姿。

陈毅元帅写过一首《青松》诗,“大雪压青松,青松挺且直。 ”

青松,就是有这样坚忍不拔、宁折不弯的刚直,有不畏艰难、愈挫弥坚的豪情,冷峻峭拔,傲然不屈。

“携得此心归北去,与君无处不相逢。”

带着这样的心向北而去,距离远近无需问,人生何处不相逢?

“此心”是什么样的心?狂风烈火之中的美玉,冰雪寒天里的青松。

一热一冷,却都是天地间至纯至真、至坚至美之物,无法折断、不可改变,正如诗人对朋友的一片真心。

在赠别诗中,以物喻情蛮常见的,但是邹浩的这两个兼具反差感和统一感的比喻,算得上其中佼佼者,读来颇有一种震撼人心的力量。

黄庭坚以青松喻郑公,邹浩却是以青松喻本心。

他们都不是直接赞美松树,却写出了松树千古不变的高洁品格,可谓各有其妙。

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码