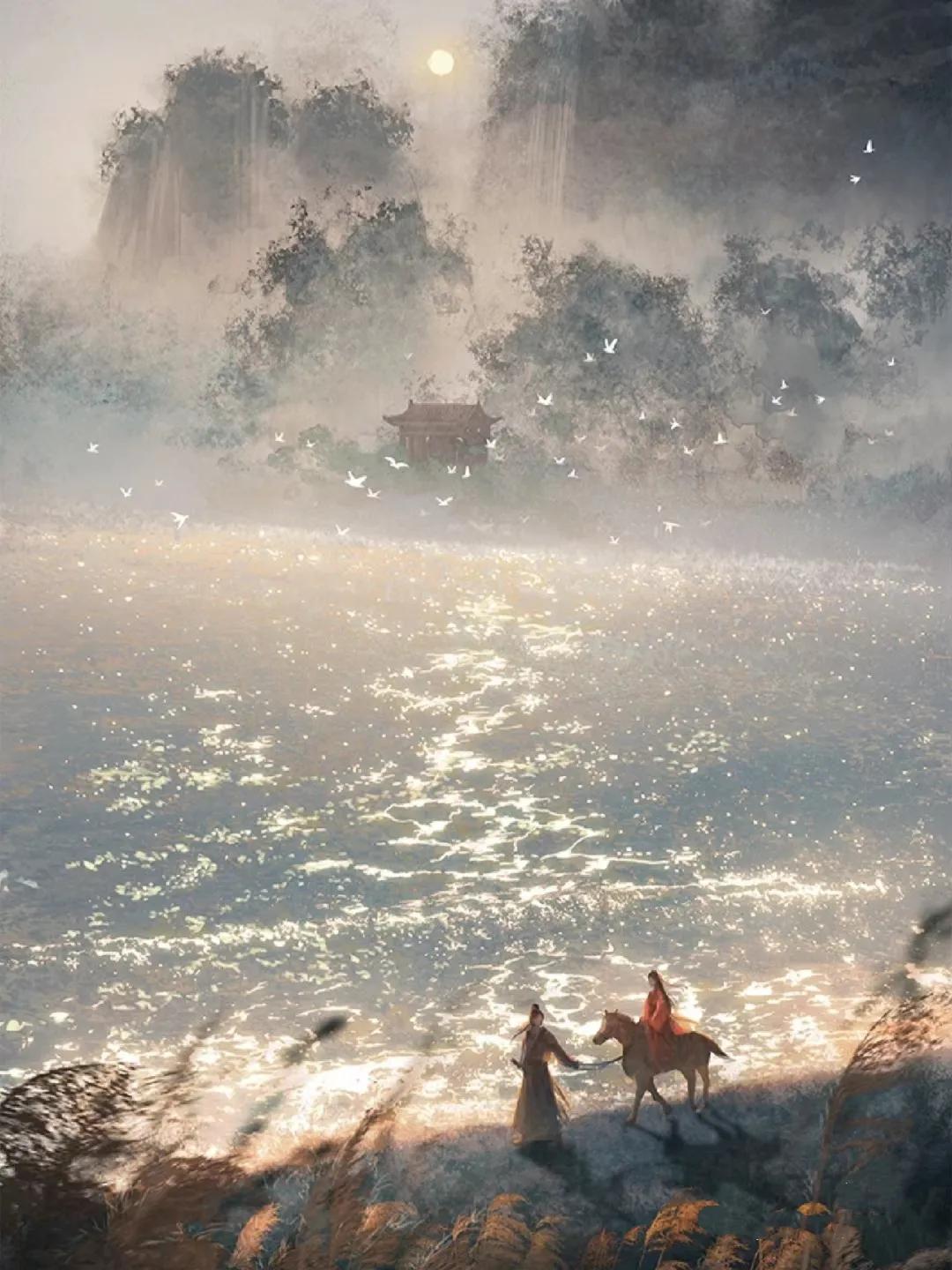

生死悲欢四首古诗(关山笛月海风秋,红妆白骨万里愁)

长安一片月,万户捣衣声。

李白大笔一挥,就仿佛让人看到了盛唐的幽幽明月下,有一群闺房女子在为边塞的征夫赶制冬衣,那此起彼伏的捣衣声犹在耳畔,那朝思暮想的思念也已暗流涌动、汹涌澎湃。

那样的明月,如此的盛唐,少不了“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的壮怀激烈,更少不了闺房女子在背后的默默付出与等待,日日忍受着生死别离的煎熬与考验。

从沙场到闺房,阻隔每个家庭的不只是山长水阔与岁月如梭,更是生与死的对决,从此悲喜自渡,冷暖自知。

好在多情的诗人没有忘记硝烟滚滚里的“她者”,用一首首诗歌,道出她们的寂寞与哀愁,担忧与思念,让后人谨记战争的残酷,珍惜和平的美好。

1.关山笛月,万里哀愁

烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋。

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

—唐·王昌龄《从军行七首·其一》

18岁就投笔从戎的王昌龄,曾在边塞漫游十载,见过战场上的刀光剑影,听过边塞的战马嘶鸣,懂得征人的豪气冲天,也深谙背后的撩乱边愁。

故而在他的笔下,不只有秦时明月汉时关,不只有匣里金刀血未干,更有关山明月恨别愁。

这些英勇的将士,把热血洒向沙场,将柔情留给闺房。每当黄昏日落,他们坐在百尺戍楼之上,《关山月》的笛曲一吹,秋日里的思念便有了模样。

这充满离愁别苦的《关山月》笛曲,仿佛穿越了时空,来到了万里之外的深闺,明月照映下的清秀面庞,就是将士们日思夜想的模样。

可这熟悉的面庞许久不见已经消瘦了许多,或许这就是思君如满月,夜夜减清辉。

这就是七绝圣手、诗家天子的高明之处,不具体铺陈征夫如何朝思暮想深闺妻子,而是从对面落笔,以妻子的相思愁苦来反衬自己的此情无计可消除。

表面上看是无奈金闺万里愁,其实是夫妻同心,万里共愁。丈夫的无奈,都已暗含在黄昏独上海风秋,还有月明羌笛戍楼中。

只不过同样是相思哀愁,深闺妻子则多了几分悔恨,“忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”

倘若早知道相思如此消磨人心,战事如此残酷无情,闺中少妇或许就不会这么轻易让丈夫功名祗向马上取了吧。

毕竟,一将功成万骨枯,万里长征人未还,远比寻常相思愁苦还要催人心肝。

2.边关西风,心忧天寒

夫戍边关妾在吴,西风吹妾妾忧夫。

一行书信千行泪,寒到君边衣到无?

—唐·陈玉兰《寄夫》

唐代边塞诗里,不仅描写对象的她者没有缺席,而且作者里的她者也难能可贵地呈现了出来。

在众多闺怨诗里,大都是以男性视角书写女子愁怨。而这首诗,则是陈玉兰作为思妇,切实从自身经历出发,写给丈夫王驾的思念之诗。

此诗写得极为朴素,也极为细腻。首句即开门见山,道出夫妻分离的残酷事实,一个远在边关,一个独在吴地。从西北到东南,这跨越半个中国的距离与思念,呼之欲出。

可当西风乍起,这种牵肠挂肚的思念再也无法抑制,诗人不言自己身寒,反而忧虑戍守边关的夫君要忍受天寒。这种感觉就像不管自己淋雨,却要想着为心爱的人撑伞避雨。

事实上诗人早就未雨绸缪,为夫君做好了冬衣,寄去了边关。只是不知夫君是否收到了冬衣,又是否知道如今寄去的每一行书信里都浸润着她思念的泪水。为你,千千万万。

又或者,这封书信本就随着冬衣一起寄去,信还未发出的时候,诗人便已开始忧虑寒到君边,唯恐冬衣未至,让夫君白白忍受地冻天寒。哪怕晚一天,她也心急如焚,心如刀割。

如此体贴入微,正是,“秋逼暗虫通夕响,征衣未寄莫飞霜。”

而不管是冬衣与家书同时奉上,还是冬衣先行又和泪修书,都让人读出一个妻子对戍守边关丈夫的缠绵情意。

这种情意,爱得具体,也爱得深沉;爱得朴素,也爱得诚挚。从最细微处牵肠挂肚,在千回百转中传递相思情深。

世间情爱,轰轰烈烈过后,最终都要归于三餐四季,上言加餐食,下言长相忆,平凡过此生。

盛唐明月摇曳下的万户捣衣里,真正想诉说的也不过是,“何日平胡虏,良人罢远征。”

3.魂牵梦萦,归路何在

碧窗斜月蔼深晖,愁听寒螀泪湿衣。

梦里分明见关塞,不知何路向金微。

—唐·张仲素《秋闺思二首·其一》

相思一夜情多少,地角天涯未是长。

这句诗就是出自张仲素之手,擅长写闺情,其中关于征人思妇的闺怨情愁,写得清婉深情。

就像这首秋闺思夫之诗,满含同情的笔墨,道出思妇美梦成空与归途何在的巨大悲伤。

关山明月,羌笛云海,对于深闺中的思妇来说,就是天之涯,海之角,不可望,更不可即。

因而要想化解这相思苦楚,只能到梦里追寻。金昌绪笔下的思妇为了千万里梦中追寻,不惜打起黄莺儿,莫教枝上啼。她唯恐啼时惊妾梦,不得到辽西。

张仲素笔下的思妇,在梦中想去的地方不是辽西,而是征夫所在的金微,即现在的阿尔泰山。

没有黄莺啼鸣惊扰,这位思妇的确梦到了丈夫戍守的边塞金微,可总会有梦醒时分。待她梦醒的时候,却怎么也不知道如何能通往金微,只能一味悔恨为何梦中是如此分明。

当时情景是如何分明,此刻的懊恼、悔恨与不甘,就有多么强烈,多么让人难以承受。

只能空对斜月照碧窗,愁听寒螀断人肠。泪眼湿衣裳,愁绪正茫茫。

这样的秋夜漫长,她宁愿永远活在梦里,就像令狐楚所言,“朦胧残梦里,犹自在辽西。”

又或者在采桑的陌上,“提笼忘采叶,昨夜梦渔阳”,将记忆永远定格在梦中重逢的那一刻。

4.河边白骨,梦里离人

誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人!

—唐•陈陶《陇西行四首•其二》

当这些深情的妻子,还在梦里闺中渴望着良人罢远征的时候,殊不知其夫君已成为河边白骨。

踏上战场之前,这些铁血男儿就曾许下诺言,不破楼兰终不还。事实上,他们也的确这么做了,为了扫除匈奴,奋不顾身,视死如归。

当锦衣貂裘的精锐战士倒在沙漠胡尘,终究验证了古来征战几人回。人未回,尸骨存。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人!

从沙场到闺房,从现实到梦境,从荒凉到希冀,道出生与死的悬殊,悲与欢的反差。

这样的两个特写镜头交织到一起,满怀期待的春闺美梦,日夜期盼的良人远归,瞬间破灭。即使深闺少妇不知,我们也仿佛看到了梦碎的模样,听到了心碎的声音。

这是他日闺中少妇得知死讯后的悲凉哀怨,也是诗人陈陶对战乱的无声控诉与同情。

到了那时,女子才明白,自己不仅不知道春闺梦里人已成河边白骨;而且“白骨已枯沙上草,家人犹自寄寒衣。”

甚至,女子在制作冬衣的时候,还在设想“征衣一倍装绵厚,犹虑交河雪冻深”。纵使这样千般思虑,她们还唯恐寒到君边却征衣未至。

当时的思念有多深,希望有多大,忧虑有多重,如今得知真相后的悲哀、失望与愁苦就有多么深不见底,无法消除。

这种当头一喝的死亡来袭,来不及告别,就让余生活在昏天暗地里,从此万劫不复。

犹是春闺梦里人,从此也只能成为梦里人,再也无法触碰,再也无法相拥,再也无法相见。

终究,生死相隔,白骨红妆。

这就是唐诗里的沙场与闺房,让我们看到将士的英勇,也看到了女子的忠贞,更有数不尽的同情与哀叹。

如今生逢盛世,大部分人不用再面对硝烟滚滚,因为有人替我们挡在了生死的最前线,守望着万家灯火与壮丽河山。

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码